【葬式で必要となるお金】香典や葬儀費用の相場・葬儀屋や保険の選び方

みなさんは、葬式にかかる費用がどれくらいなのか知っているでしょうか。

亡くなった方を弔うために執り行われる葬式・葬儀。誰かの葬式に参列する場合も、身内の葬儀を執り行う場合も、誰でもいつかは“そのとき”がやってきます。

そこで今回は、「葬式で必要となるお金」に注目。「葬式に参列する際の費用は?」「どれくらいの費用があれば、一般的な葬儀を行えるのか?」など、葬式に参列する場合・葬儀を執り行う場合両方のケースで、葬式・葬儀にまつわるお金について解説していきます。

目次

葬式に参列する際の香典とは?香典の相場やマナー・注意点

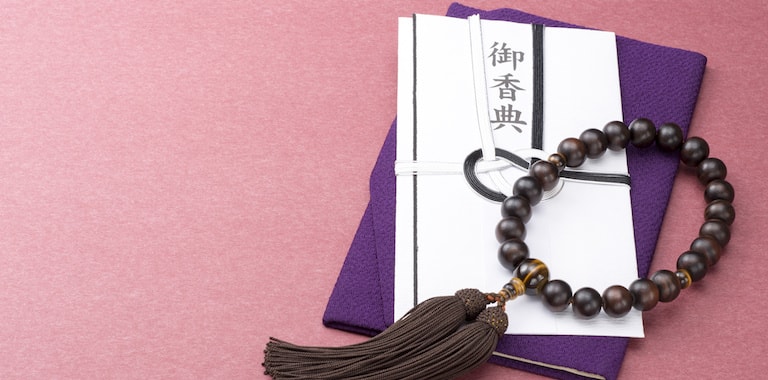

まずは、葬式に参列する場合について。葬式に参列する場合は、「香典」を持参するのが一般的なしきたりです。

「香典」とは、故人の霊前に供える金品のことを指します。もともとは線香や花・米などをお供えしていましたが、現代では現金を香典袋(不祝儀用ののし袋)に包み、遺族に渡す方法がスタンダードです。

まずは香典の金額の相場やマナー・注意点など、葬式に参列する際に知っておきたいポイントをチェックしていきましょう。

香典の金額の相場と目安

香典の金額は、個人との関係性や送り主の年齢によって異なります。大まかに言うと、親戚以外の場合は1万円以下が相場のようです。

詳細は、以下の金額を参考にしてみてください。

【親族】

- 父母…5~10万円

- 義父母…5~10万円

- きょうだい…5万円

- 祖父母…1~3万円

- おじ、おば…1~2万円

- その他の親族(いとこなど)…3千~2万円

【友人・知人】

- 友人や知人…5千~1万円

- 友人や知人の親…3千~1万円

【会社関係】

- 上司…5千~1万円

- 上司の家族…3千~1万円

- 同僚や部下…5千~1万円

- 同僚や部下の家族…3千~1万円

- 取引先関係…5千~1万円

【その他】

- 隣人や近所の人…3千~1万円

- 仲人…1万円

- 学生時代の恩師…3千~1万円

上記の金額はあくまでも目安です。香典の金額は故人との関係性や一緒に参列する方とのバランスも考慮して決定するとよいでしょう。

また、3は「惨」、4は「死」、9は「苦」など、語呂合わせがよくないとされている数字の金額も避けたほうが無難です。

香典袋(不祝儀袋)の選び方と表書きの仕方

香典袋(不祝儀袋)の選び方や表書きの仕方は宗教によって異なります。香典は、喪家の宗教や宗派に合わせるのがベスト。葬式に参列する前に喪家の宗教や宗派を確認しておくようにしましょう。

仏教の場合は、無地ののし袋に白と黒の水引がかかっているものか、蓮の花の絵が描かれたのし袋を選びます。表書きは「御霊前」と書くのが一般的です。

ただし「御霊前」という表記が使えるのは四十九日前までとされているため、注意が必要。四十九日・新盆・一周忌など、葬式以降の法事の際は「御佛前」「御仏前」という表記になります。これは、故人が四十九日のあとに仏のもとへ向かうという、仏教の教えによるものです。

浄土真宗・曹洞宗の場合は、「御霊前」ではなく「御仏前」「ご香典」「御香資」と書きます。浄土真宗では、故人は亡くなったと同時に仏になるものと教えられているためです。

「御霊前」は宗教を問わず使えるとされているものの、厳密に言うと浄土真宗の方にとっては教えに背くことになるため、マナー違反にならないよう気をつけましょう。

神式の場合は、双銀の水引がかかっているのし袋を使用し、表書きは「御玉串料」「御榊料」などと書きます。神式では葬儀後の法事として「五十日祭」や「式年祭」などが行われますが、それらに参列する際も同じ表書きでかまいません。

神式の場合も宗派はありますが、宗派が違っても表書きは変わらず「御玉串料」「御榊料」となります。

キリスト教式の場合は、ユリの花や十字架が描かれた不祝儀袋や白無地の封筒を選び、表書きは「御花料」と書くのがスタンダードです。キリスト教の場合、「お香を供える」という概念がないため、香典という考え方がありません。そのため、「弔慰金(ちょういきん)」という名前で呼ばれることもあります。

なお、カトリックの場合は「御霊前」の香典袋を使用することもできますが、プロテスタントでは御霊を異教の偶像崇拝ととらえているため、「御霊前」は不適切になります。キリスト教式の場合は教会で執り行われることが多いため、事前に教会の名前を調べ、宗派を確認しておくとよいでしょう。

喪家が無宗教の場合や宗教がわからない場合は、特に決まりはありません。白地の袋に白黒の水引がかかっているものを選び、表書きは「御霊前」にするのが最も無難です。

送り主の名前の書き方

香典の送り主の名前は、水引の下にフルネームで書きます。「涙で墨が薄くなる」という意味を持つ薄墨を使用するのが正式です。

会社として伺う場合は、中心より右寄りに会社名を書き、中心に役職とフルネームを書きます。連名で書く場合、最大人数は3名までとし、4名以上の場合は「○○一同」と書きましょう。

妻が夫の代理として参列する場合は、夫の名前の左下に小さめの文字で「内」と書きます。この「内」の表記は、「妻が夫の代理で葬式に参列した」という意味です。

中包みの書き方とお金の入れ方

香典の中包みには、袋の中心から左側に住所・氏名・入れる金額を書き記しましょう。市販されている香典袋には、あらかじめ欄が印刷されている場合もあります。

金額の表記は、「壱・弐・参」といった旧字体の漢数字を使用することが正式です。中包みにお金を入れる際は、裏向きにそろえて入れます。香典袋によっては中包みがない場合もありますが、お金の入れ方は変わりません。

また、香典に新札を使用するのはできるだけ避けましょう。これは、事前に新札を用意していたような印象を避けるためです。近年では新札でも問題ないとされる場合もありますが、新札を包む場合はひと折りしてから包むとよいでしょう。

ふくさの使い方と香典の渡し方

香典を持参する際は、素手ではなくふくさなどの布に包むのがマナーです。ふくさは色によってお祝い用とお悔やみ用に分けられますが、お悔やみごとである葬式の場合は鼠色・紫色・藍色などの色を選びましょう。

ふくさは、香典袋を中央から少し右側に、表を上にして置き、右→下→上→左の順に包みます。最後に右側のはみ出した部分を内側に折れば完成です。

香典を渡す際は、右手のひらにふくさを置き、左手で開いて香典袋を取り出します。相手の方から名前が見えるようにし、「お悔やみ申し上げます」「この度はご愁傷さまです」といったあいさつの言葉とともに差し出しましょう。

葬儀や葬儀に関わる費用の種類と相場

次は、自分が葬儀を執り行う場合についてです。

葬儀にかかる費用の内訳は、大きく分類すると「葬儀そのものの費用」「飲食の費用」「寺院の費用」の3つに分けられます。日本消費者協会が行った調査では、一般的な葬儀にかかる費用の平均は189万円という結果になったそう。それぞれの内訳の詳細と金額の相場をチェックしていきましょう。

葬儀そのものの費用は形式によって大きく異なる

「葬儀そのものの費用」とは、葬儀場や火葬場の使用料をはじめ、祭壇・棺・花・搬送費用など、葬儀を執り行うために必要な費用の総額です。葬儀にかかる3つの費用の中では最も多くの割合を占めるのが通例で、日本消費者協会が行った調査では、平均122万2千円という結果が出ています。

葬儀そのものの費用の総額は、葬儀の規模はもちろん、棺や骨壺、葬儀用の供花、枕飾りの種類(ランク)によって大きく異なります。葬儀屋によっては葬儀プランや葬儀セットを提示しているところもあるでしょう。いずれにせよ、葬儀屋との打ち合わせで提示される見積もりと実際にかかる金額はほぼ同じになります。

飲食の費用は参列者の人数に比例する

「飲食の費用」とは、通夜振る舞いや精進落としなど、葬式に参列していただいた方をもてなすための費用のことです。日本消費者協会の調べでは、葬儀における飲食の費用の平均は33万9千円です。

葬儀の形式が多様化している近年は、仕事関係や近隣の方も参列する「一般葬」はもちろん、家族や親族だけで行う「家族葬」や火葬のみを行う「直葬」なども増えてきています。「身内だけが参列する家族葬にするため、特別なもてなしの料理は用意しない」「故人や喪家の意向で火葬のみを行う」などという場合は、見積もりに飲食の費用を含まなくてもかまいません。一方、「故人が生前お世話になった方にも参列してもらい、もてなしたい」という場合は、葬儀屋との打ち合わせの際に飲食の費用について確認しておくとよいでしょう。

寺院の費用は菩提寺に直接確認を

「寺院の費用」は、僧侶に渡すお金のことです。読経や戒名のお礼にあたる「お布施」はもちろんですが、僧侶の交通費(お車代)や飲食費(お膳料)ももれなく確認しておきましょう。日本消費者協会の調査によると、寺院の費用の平均は44万6千円という結果になったようです。

葬儀屋よっては、見積もりの金額に寺院の費用が含まれていない場合もあります。寺社や教会によっても差があるため、菩提寺がある場合は直接確認をするのがベストです。菩提寺はないが読経や戒名を希望する場合は、葬儀屋から僧侶を紹介してもらえます。葬儀屋からの紹介の場合は、葬儀屋に金額を確認するとよいでしょう。

葬儀の流れと後悔しないための準備

葬儀全体の流れを知っておけば、いざ葬儀を執り行うことになったときに慌てることもなくなるはず。また、自分が一生を終えるときも、後悔しないための準備を行うことができます。

もしものときのために、葬儀全体の流れを時系列順に把握しておきましょう。

亡くなった直後の流れ

医師が死亡を確認し、臨終となったら、「死亡診断書」が発行されます。病院で亡くなった場合は、エンゼルケアを受けたあと、遺体を病院から安置場所へ搬送しなければなりません。自宅や安置専用の施設への搬送は、葬儀屋に依頼します。

遺体の搬送を終えたら、葬儀屋と葬儀の打ち合わせをしていきましょう。規模や形式など、葬儀の内容を具体的に決めるとともに、医師から受け取った「死亡診断書」を葬儀担当者に渡し、「死亡届」「火葬許可証」などの手続きを依頼します。

葬儀にかかる費用の見積もりを出してもらったら、何の費用が含まれていて何の費用が含まれていないのか、打ち合わせの段階でしっかり把握しておきましょう。

葬儀屋との打ち合わせ後は、葬儀屋が作成した「死亡通知」で、故人の死亡の通知や葬式の日程・場所などを親族や関係者へ伝えます。同時に喪服の準備や供花・供物の手配、遺体を棺に納める「納棺の儀」の執行など、葬式に向けての準備も必要です。基本的には葬儀屋がサポートしてくれるため、葬儀屋と相談しながら進めていけば問題ありません。

実際の葬儀の流れ

実際の葬儀は、通夜→葬儀・告別式→出棺→火葬の順で行われます。葬儀自体の運営は葬儀屋が取り仕切ってくれるため、心配はいりません。

葬儀全体の中で喪家がすべき最も大切なことは、参列者や僧侶の方へのあいさつです。故人にお別れをするために葬式に参列していただいたことにお礼を述べ、葬式の締め・通夜振る舞い・精進落としの席などを利用してしっかりとあいさつをしましょう。

葬儀自体は精進落としの会食で閉式となります。参列者への引き出物や僧侶へのお布施は会食が終わったときにお渡しするとよいでしょう。

葬儀後の流れ

葬儀場の片づけは、葬儀屋が引き受けるのが一般的です。喪家は参列者の名簿を確認するとともに、いただいた香典や弔電を預かり、供物や名刺などを整理します。

火葬後受け取った遺骨は、お墓への納骨を行うまで大切に保管しましょう。納骨までの日数は法律で定められておらず、故人や遺族の考えによって異なります。遺骨と一緒に渡される「埋葬許可証」は、紛失するとお墓へ納骨できなくなってしまうため、遺骨と一緒に保管しておくのがおすすめです。

初七日までには、葬儀の際に手伝ってくれた方やお世話になった寺院・病院・故人の知人などへのあいさつを済ませておきましょう。遠方の場合は電話や礼状・あいさつ状などで伝えても失礼にはなりません。

亡くなった日から数えて四十九日目の頃になったら、「香典返し」をします。香典返しは、いただいた香典の金額の半額を目安にするとよいでしょう。

最近では事前に用意した香典返しを葬儀の当日に渡す「当日返し」もよく見られます。当日返しをする場合は、3千円程度の品物を選ぶ場合が多いようです。

ただし、当日返しの倍額を上回る香典(当日返しの品物が3千円であった場合、6千円以上の香典)をくださった参列者には、忌明けに差額分を香典返しとして贈るようにしましょう。

いざというときに後悔しないための準備

近年では「終活」という言葉が流行するなど、自分が一生を終えるときのことをあらかじめ考えておく方が増えてきています。

自分に万が一のことがあった場合、財産(遺産)は誰にどれくらい渡すか、事業や所持している不動産などの管理を誰に託すかなどの意思表示は、「遺言書」として残しておくのがベスト。民法の規定に従って書面に残された遺言書は、法律で定められた相続の規定よりも優先されるなど、法的効力があります。相続をスムーズに行うためにも、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

遺言書のように法的効力はないものの、「どのような葬儀を行ってもらいたいか」「誰に参列してもらいたいか」など、家族に思いを託すには「エンディングノート」が便利です。自分が一生を終えるときの希望はもちろん、家族への感謝の気持ちや自分がこれまで歩んできた人生を綴ることもできます。特に決まった形式などもないため、死期が迫っている場合に限らず、「いつか訪れる死」に対してしたためている方も少なくないようです。

葬儀屋や葬儀場の選び方

一生のうち、葬儀を執り行う側に立つ機会はそうそうないもの。葬儀に関わる機会も多くはないため、いざというときに葬儀屋や葬儀場の選び方で迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。大切な人の死に対する悲しみや動揺により、良し悪しもわからないままに選んでしまい、葬儀後に後悔をしたというケースも見られます。

近年では生前から葬儀の計画を立てる方も増えてきました。大切な人を弔う葬儀で後悔しないためにも、自分の葬儀をどうするのか自分自身で決めるためにも、葬儀屋や葬儀場は早めに探しておくとよいでしょう。

葬儀屋の選び方のポイント

実際に葬儀屋を探す際は、

- 入院している病院から紹介してもらう

- 知人から紹介してもらう

- 地元紙や新聞の広告などから見つける

- インターネットで検索する

などの方法があります。

多くの方は病院で亡くなるため、病院から紹介された葬儀屋に依頼することが一般的ですが、早めに葬儀屋を探す方はインターネットから探して依頼される方もいらっしゃるようです。

候補を見つけたら、実際に葬儀屋の担当者と話をしてみましょう。事前に「すぐに葬儀の予定があるわけではなく、将来に備えてお話だけ伺いたいのですが」と伝えておくとよいかもしれません。

担当者と話す際は、

- 分かりやすい説明をしてくれるか

- こちらの希望を聞いてから提案してくれるか

- こちらが質問したことに対して丁寧かつ明確に答えてくれるか

- 事前に明確な見積もりを出してくれるか

- 契約を急かさないかどうか

などのポイントを参考にしてみてください。

また、付き合いのある菩提寺で葬儀を行いたい場合は、寺院によって利用できる葬儀屋が決まっている場合があるため、注意が必要です。葬儀屋を自分で選べないと葬儀にかかる費用や葬儀の内容も変わってしまうため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。

葬儀場選びのポイント

葬儀場には、

- 各自治体などが所有している「公営式場」

- 葬儀屋が所有している「民営式場」

- 宗教施設が管理している「宗教施設」

など、いくつかの種類があります。自宅を葬儀場とすることも可能ですが、参列者の人数に合ったスペースが必要になるため、近年では減少傾向にあるようです。

実際に葬儀場を選ぶ際は、

- 都合のよい場所かどうか

- 日程の都合がつくか

- 葬儀の規模や内容に合っているか

- 予算はどれくらいか

など、いくつかのポイントを踏まえて決めましょう。

葬儀場によっては流せる音楽や葬儀の内容に制限がある場合もあります。音楽や葬儀の内容にこだわりたい方は、希望する葬儀を執り行うことができる葬儀場選びが必要です。

葬儀費用を準備するための保険の種類と選び方

日本消費者協会の調査結果では、平均189万円が必要とされる葬儀費用。「いざというときに用意できるのか不安」「遺族に負担をかけたくない」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方は、葬儀に備える保険やサービスをチェックしてみるとよいかもしれません。

若年層であり、保険に加入する際にも健康上問題がないと思われる方は、貯蓄機能を備えた終身保険や死亡保障付きの医療保険などに加入を検討するのもよいでしょう。

一方、年齢や健康上の理由によって一般の保険への加入が難しい場合は、少額短期の葬儀保険がおすすめです。細かい契約条件は保険会社や保険商品によって違いがありますが、葬儀保険の多くは契約年齢の上限が高いため、高齢でも加入を検討することができます。

また、一般の保険では提出を求められる医師の診断書も不要な場合があります。

健康上の理由から葬儀保険への加入を考え始めた方も加入を検討しやすいのが特徴です。

近年では、葬儀費用を準備しておきたい方に適した保険やサービスがさまざまな保険会社から売り出されています。

葬儀費用の準備がしっかりできていれば、いざというときも安心できるはず。気になった方は一度調べてみてはいかがでしょうか。

まとめ:よい葬式・葬儀にするには知識と準備が重要

亡くなった方を弔うための葬式・葬儀。よい葬式・葬儀にするためには「知識」と「準備」が重要です。予測が難しい「死」に関わることだからこそ、事前に備えておくと安心できるでしょう。

自分自身はもちろん、自分の大切な人の“そのとき”のためにも、葬式・葬儀に関する知識と準備を今一度確認してみてはいかがでしょうか。

保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。

本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。

本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。

また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。